『厄 舎利子 色不異空』

意味的には

舎利弗よ、色(物質や肉体)は空(固定した性質がなく実体のないもの)に異ならず

ということらしいです。

私の中ではここからが般若心経のサビの部分です。

いつも思うのですが、こんなに有名なお経に人名が出てるのってなんか不思議な感じしますよね。

この舎利子さんもまさかこんな形で有名になるとは思ってなかったでしょうね。

まあ、それはさておき字の練習をしながら、

そろそろ年末も近づいてきたこともあり、

年賀状にかんするお話で盛り上がりました。

うちも今年は年賀状を出そうとおもっているのですが

せっかくなんで恐れ多くも先生の作品を

うちの年賀状に使わせてもらえるよう交渉中。

先生「うちは安くないわよ」

私「いやいや、そこはなんとか・・」

などというやりとりがあったわけではありませんが、無事交渉成立。

一仕事終えたところで書道続行です。

楷書ならではのハネや

とめ方に注意を払うのがコツのようです。

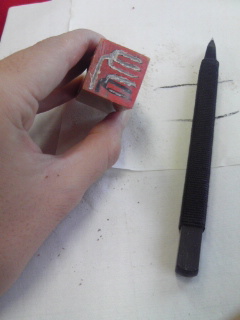

今回のお手本はこれ!

私は基本的に人間が真面目なので

なるべくお手本に忠実に書くようがんばってはいます。

今週もなんとか書き上げました。うん。ニュアンスは合ってる感じですね。ニュアンスは。

こちらは人生的にも大先輩の英隆さんの作品です。

自由に生きてはる感じが素敵です。

最後に久々に太い筆で一文字書いてみます。

最近小筆ばっかだったので、感触がきしょくわるい!!

あ、そういえばぜんぜん関係ないですが年賀状の印刷は

年賀状PROさんがお勧めです!!!

また来週~~!!